26人の殉教 (4/8)

26人の殉教 (4/8)

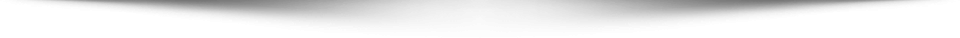

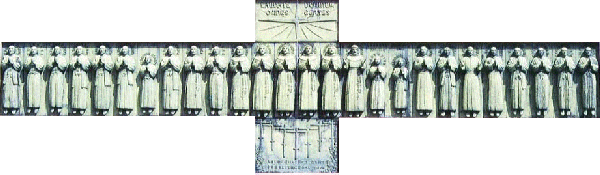

以下は、村井寛一編修・発行「ふたたび移った日本二十六聖人殉教地」を参考にしました。 文久三年(1863)長崎に渡来したパリ外国宣教会神父ベルナルド・タデオ・プチジャンが、長崎の地図を手に尋ね回った挙句、大体の推測から立山の一部である茶臼山、俗にいう女風頭(めざがしら)を二十六聖人殉教の聖地とした。 その後、様々な検討が加えられて、いわゆる殉教者の丘は女風頭よりもずっと下手で、首塚にもあまり遠くない、そして海に突出した西坂の丘(西坂町)が正しいと考えられるようになった。 昭和十五年、日本殉教者の記念のために、カトリック長崎教区が西坂の丘付近の西坂町坊主岩の敷地を購入し、信者等の奉仕によって地開き工事が行われたが、計画された大記念塔の建立は戦争の激化のため見送られた。 終戦後、真の殉教地跡と特定された西坂の丘が公園化され、昭和三十七年(1962)殉教記念碑、二十六聖人記念館、記念礼拝堂が完成し、二十六聖人列聖百年祭典が催された。 プチジャン神父は日仏通商条約の定めに従い、元冶元年(1864)十二月南山手町に日本二十六聖殉教者大浦天主堂(現在、国宝)を建立した。この天主堂は、柱に籐の木を使った寄せ棟(ゴシック)風建築で、天草の大工小山秀之進の施工により、西坂の聖地に向け建てられた。神父が前述したように茶臼山を聖地と考えていたなら、天主堂の正面は、そこから港をかすめた遥か北のかた二 ・三キロに望まれる西坂の丘から、右に五度ほど振れた方向に向いているはずである。それを確かめようと私は正面に立ってみたが、目測では到底確認できなかった。 1865年3月17日、この天主堂内でプチジャン神父が、二百五十年の禁教と迫害に耐えてひそかに信仰を受け継いできた信徒を発見するという奇跡が生まれた。

この二十六聖人のうち、コスメ竹屋・パウロ茨木・レオン烏丸・ルドビ...