十二支の話

十二支の話

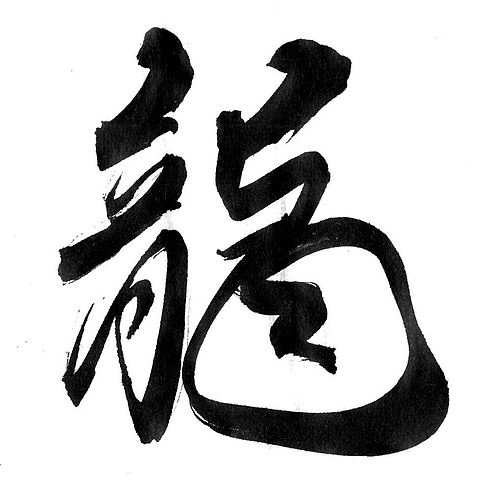

● そろそろ年賀状の整理をしている頃でしょうか。きっとあなたのところに来た年賀状にも、たくさんの龍が描かれていたことでしょう。ではなぜ、その年に特定の動物があてはめられるようになったのでしょうか。

● 12支というのは、1年の月をあらわすための記号で、上のような漢字をそれぞれにあてはめていました。ですから文字は、順序をあらわすにすぎません。そして、12支を月にあてはめる場合、正月が『寅』で、順に月の名をあらわしていました。

● ところが、インドの12宮を支配するという12獣を、これにあてはめるようになりました。ですから、漢字そのものの意味と動物の名とが違っても、そのように読むようになりました。例えば、『子』も『丑』も、ネズミやウシの漢字としての意味はありません。このことを調べてみるとおもしろいでしょう。

● また12支は、時刻をあらわすのにも用いられました。真夜中を『子』の刻として、1日に12支を配します。「草木も眠る丑満つ時・・・ 」というのは、午前2時頃です。このようにすると、昼の12時は「牛』ですから、この時を正午というのです。そしてその前が午前であり、その後が午後です。またさらに、12支は方位をあらわすのにも用いられました。北は『子』で、南は『牛』です。ですから北極と南極を結ぶ線が子牛線です。このように12支そのものには、動物の意味するものはありません。

● 月の名を、動物の名で呼んでもさしつかえありません。日本人ですから、それを年の何して、「今年はウマ年だ。」なんて言うようになったのですね。そして、ネズミ年に生まれたから、チョロチョロして落ち着きがないとか、ウシ年生まれだからノンビリしているとか言うようになったのです。でも、そのように言われてみると、自分がチョロチョロしていたり、ノンビリしているように感じるから、人間の気持ち...